INDICE:

1) LA VITA DELLA BEATA GIOVANNA SCOPELLI, 2) L’EREDITA’ DELLA BEATA SCOPELLI NEL RINASCIMENTO REGGIANO, 3) IL FENOMENO DEI CORPI INCORROTTI NELLA BASSA PADANA DEL ‘400, 4) LA COPPIA LUDOVICO ARIOSTO (1474-1533) E ANTONIO ALLEGRI DETTO IL CORREGGIO (1489-1534), 5) LA COPPIA LAZZARO SPALLANZANI (1729-1799) E GIOVANNI BATTISTA VENTURI (1746-1822), 6) LA COPPIA ANTONIO FONTANESI (1818-1882) ED ANGELO SECCHI (1818-1878)

Da La Libertà dell’ 8 luglio 2017

1) LA VITA DELLA BEATA GIOVANNA SCOPELLI

1) La nascita e la vita in famiglia

La tradizione ritiene che la Beata nascesse nel 1428, avvalorata dall’affermazione scritta sulla sua tomba, che morisse nel 1491 di 63 anni. Ma essa viene battezzata domenica il 2 agosto 1439, perciò l’anno di nascita potrebbe essere lo stesso 1439. I suoi genitori sono Simone Scopelli, macellaio e Caterina de Oleo. Viene chiamata Giovanna come la nonna paterna. Era la decima di dodici figli. E’ stata particolarmente amata dai genitori, perché era la quarta figlia di nome Giovanna, dopo che le tre precedenti erano morte in tenera età. I genitori profondamente cristiani le infondono la pietà nei confronti di Dio e del prossimo. La sua vocazione religiosa si manifestava già a cinque anni. La grazia divina sovrabbondava e la giovanissima Giovanna la rafforzava coi digiuni, le penitenze e i cilici di contrizione.

2) Il primo miracolo

Giovanna desiderava passare alla vita del chiostro, ma la famiglia si opponeva. I genitori volevano maritare le figlie rimaste. Giovanna era la quarta. La beata era anche ostacolata da due sorelle più grandi nel suo desiderio di darsi al Signore. Allora invocò il Suo aiuto per maritarle. Due nobili signori da fuori Reggio mandavano i parenti a chiederle in sposa, senza averle mai conosciute. I genitori erano stupiti. Giovanna, che sapeva come fossero venuti grazie alle sue preghiere, li convinceva affermando essere questa la volontà divina. Ma essi volevano far sposare anche Giovanna, che, libera dalla soggezione delle sorelle, aveva fatto voto di castità e si era consacrata all’amore di Gesù.

3) La vestizione della Beata e la morte dei genitori.

La vergine Giovanna si vestiva dell’abito carmelitano con un ispido cilicio tenuto fino alla morte e con una catena di ferro tutta attorno al corpo. Ma l’opposizione dei genitori era forte, fino a che improvvisamente morivano entrambi. La Beata usciva subito dalla casa paterna rinunciando ad ogni eredità e con la sola sua rozza veste e un Crocifisso andava ad abitare in casa di una povera donna. Aveva il grande desiderio di fondare un convento carmelitano, ma la donna stessa con cui viveva la derideva, facendole notare quanto essa fosse povera. Giovanna rispondeva dicendo di tenere un tesoro nascosto, il Bene del Crocifisso, che la rendeva la più ricca di tutte le donne.

4) L’acquisto del luogo in cui viene fondato il monastero. La visione in sogno di S. Bernardo. La prova.

La preghiera della Giovanna di fondare un convento carmelitano femminile doveva essere presto esaudita. L’umile suo cuore l’aveva attirata fin da bambina verso una Chiesa dedicata a San Bernardo, con un piccolo orto e una casa appartenente ai Frati Umiliati o Umili. Essa si trovava in Via Campo Marzio, in luogo appartato. Aveva pregato per avere un segno divino di approvazione alla sua scelta di farne il nuovo Convento carmelitano. Le era apparso San Bernardo che l’aveva incoraggiata. Su richiesta di Monsignor Filippo Zoboli di Reggio, abate di S. Prospero fuori le mura, il Padre Jacopo Terzi Landriano, prefetto dell’ordine, otteneva dal Papa Innocenzo VIII il permesso di vendere il luogo alla Scopelli. Monsignor Zoboli faceva da garante. Era il 1481.

Ma nella vita della Scopelli dopo la grazia arriva la prova. Una donna, che vantava di aver ricevuto la promessa d’acquisto della Chiesa di San Bernardo prima della Scopelli, convinceva il Prevosto della Chiesa dell’impossibilità di Suor Giovanna di onorare il contratto. La dolcezza, la costanza e l’umiltà della Scopelli vincevano le resistenze del prevosto, che voleva rompere il contratto con la Beata. La donna però insistette e persuase ancora una volta il prevosto a romperlo. Egli, pieno d’astio, andò dalla Beata, deciso a cacciarla dalla nuova casa. Ma essa con parole ancora più dolci riuscì a convincere per sempre il prevosto dei suoi diritti e della certezza che Dio l’avrebbe aiutata. La prova fu lunga perché il possesso del convento sarà registrato nel 1486.

5) La costruzione del Monastero delle Monache Bianche.

Il Convento fu intitolato a Santa Maria del Popolo, perché era stato costruito con le offerte dei Reggiani e a loro apparteneva. Tra i benefattori spicca Cristoforo Zoboli fratello di Monsignor Filippo. Esso fu chiamato anche il Monastero delle Suore Bianche per onorare la purezza, che il bianco del Manto Carmelitano voleva richiamare, di Vergini Spose del Signore. La prova della disperazione accompagnò la costruzione del Monastero, attraverso le critiche di chi non credeva che il Monastero sarebbe stato completato. Si diceva che fosse inutile, perché Giovanna si sarebbe potuta chiudere in un monastero già esistente. Gli attacchi permettevano alla beata di mostrare le sue doti di umiltà e dolcezza. La sua costanza faceva risaltare la sua fede incollabile nell’aiuto del Signore.

A Reggio faceva scalpore la straordinaria forza della Scopelli nel resistere ai continui attacchi di chi non credeva che una donna potesse fare tanto. Essa mostrava quanto l’umile dolcezza femminile fosse necessaria per migliorare il mondo.

6) In Casa Castelli. Il primo timore di perdere la salvezza e la prima incoronazione mistica.

Nel frattempo una buona vedova, Isabetta Castelli, madre di due sagge e devote figliole, Antonia e Taddea, la chiamava a sé e si offriva di accoglierla nella sua casa della Parrocchia di San Pietro, dove, assieme alle due figlie, avrebbero assieme servito il Signore. In più metteva le sue sostanze a disposizione per la costruzione del sospirato convento. La Scopelli nel 1482 otteneva il permesso di trasformare la casa in convento e di viverci assieme alle sue benefattrici, che volevano farsi suore, e ad altre tre suore, secondo la regola carmelitana. Essa ne era la priora.

Reggio riceveva grande consolazione dal monastero femminile e le vocazioni aumentavano. Tutto sembrava seguire un preciso disegno divino. Ma Suor Giovanna doveva subire la prova della tentazione per dimostrare di condividerlo fino in fondo. Essa veniva assalita da violenti scrupoli che la facevano continuamente disperare della salvezza. Resisteva attraverso la preghiera, il pianto e gli sfoghi del cuore, ma soffriva molto. Finalmente sentì dirsi di non temere le insidie del demonio e le sembrò di essere incoronata di luce.

7) Giovanna converte l’eretico Agostino. La seconda prova della disperazione della salvezza e la seconda incoronazione mistica.

Ricorrevano a lei i più tribolati, e tra questi una donna, che aveva un figlio di nome Agostino. Egli aveva abbracciato l’eresia manichea, che nega la natura umana di Gesù. Giovanna cercò di persuadere Agostino mostrandogli la bellezza del Paradiso, per accedere al quale occorreva la conversione, e l’orrore dell’inferno, in cui sarebbe caduto se fosse rimasto nell’eresia. Digiunò, pianse, afflisse se medesima e finalmente ottenne la grazia. Ma ecco che di nuovo era tentata dalla disperazione di salvarsi. La generosa Giovanni con la stessa umiltà usata per la conversione di Agostino vinse anche il demonio. Di nuovo le appariva Gesù nella gloria, splendente di luce, tra le schiere angeliche, che la circondarono. Egli le disse di non temere e di continuare nelle opere buone. Per la seconda volta la incoronava di una preziosa corona.

8) I doni della Beata. I maltrattamenti del demonio.

Suor Giovanna guidò fino alla morte il Convento. Essa era dotata del dono della profezia e dei miracoli, guarendo gli infermi, liberando gli ossessi e predicendo la vita e la morte: ad una donna sterile un figlio maschio. Stava spesso in estasi anche per otto ore continue. Nella notte di Natale contemplò la vista di Gesù bambino tra le braccia di Maria. Lo vide per Pasqua gloriosamente risorto. Ma era maltrattata dal demonio, che spesso le balzava addosso per soffocarla, la picchiava e una volta la fece cadere dalle scale. Spirava il 9 luglio 1491 chi dice a 63 anni, chi a 52, anche in questo contrastata dal demonio. Prima della morte le appariva un’ultima volta Gesù giovanetto, vestito di bianco come la Beata, che l’incoronava con un fascio di rose che teneva in mano. Quest’apparizione la indusse a salutare le suore con un lungo e commovente addio. Esso finiva invitandole ad osservare i voti, ad amare Gesù e a stare unite nel vincolo della carità per godere anche in terra la pace del Paradiso.

9) La preghiera chiamata la Camicia o Tunica della Gloriosissima Vergine Maria.

La preghiera della Beata era di contemplazione. Essa vedeva le perfezioni divine e la propria miseria. Accompagnava la contemplazione col digiuno per sottomettere meglio il corpo. Pregava cinque ore al giorno sia di giorno che di notte. Aveva una grande devozione per la Madonna, alla quale rivolgeva quindicimila Ave Marie, e ogni cento una Salve Regina, e dopo diceva per sette volte Ave maris stella e altrettante O Gloriosa Domina. La Beata chiamava questa devozione la Camicia della Gloriosissima Vergine Maria, convinta che essa fosse gradita e vicina a Maria Vergine come la sua veste.

10) La beatificazione della Scopelli.

Il primo processo di beatificazione alla Scopelli fu fatto nel 1500-1501, perché il corpo fu trovato incorrotto come se fosse appena spirata ed emanava un soave profumo. Tre suore toccandola guarirono. Nel 1771 il nuovo processo canonico riconosceva l’eroicità delle virtù e la verità dei miracoli della Beata Giovanna Scopelli, ottenuti dopo la sua morte, ed essa veniva inserita nel ‘Canone dei Beati’. Nella cappella a destra dell’altare maggiore del Duomo di Reggio, per chi guarda, a lato dell’altare con il corpo della Beata, dominato dalla Madonna del Pilastro, si trova il quadro del Vercellesi, che rappresenta il dissotterramento del suo corpo incorrotto. La festa della Scopelli era molto solenne e veniva annunciata molti giorni prima con le campane e il giorno prima con le trombe.

2) L’EREDITA’ DELLA BEATA SCOPELLI NEL RINASCIMENTO REGGIANO

La Beata Giovanna è la prima donna che, senza seguire alcun fondatore maschile di ordini, inizia un nuovo percorso spirituale. Fidando nelle potenzialità della grazia femminile le ha consolidate con la preghiera incessante. Come Maria è venuta prima di Gesù così la Beata Giovanna ha reso possibile il nuovo corso nelle arti dell’Ariosto e del Correggio. Per illuminazione divina essa ha compreso l’importanza delle doti femminili della dolcezza e dell’umiltà. Fino ad allora il Rinascimento, pur avendo avuto delle nobili donne quali ispiratrici di singoli grandi artisti, non aveva ancora ricevuto direttamente l’impronta femminile. E’ la profonda umanità della Scopelli a sconvolgere l’indirizzo esclusivamente maschile intrapreso dal Rinascimento, che prima del Correggio con Raffaello era arrivato ad esaltare la bellezza femminile quale ispiratrice universale dell’uomo, ma inserita nella visione platonica fiorentina. Le doti femminili del senso pratico e dell’amore per la vita della Beata influenzeranno l’arte dell’Ariosto e del Correggio, affascinati come tutti i Reggiani dalla profonda umanità delle Suore Bianche della Beata Giovanna.

La Beata Giovanna ha svolto il doppio compito di dare un nuovo indirizzo all’ordine carmelitano e al Rinascimento.

Da La Libertà di Reggio Emilia del 1° luglio 2017

3) IL FENOMENO DEI CORPI INCORROTTI NELLA BASSA PADANA DEL ‘400

1) Le beate Giovanna da Reggio e Arcangela da Trino Vercellese e Santa Caterina da Bologna

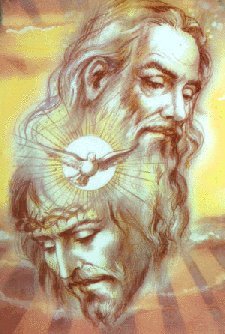

La seconda metà del ‘400 vede apparire rispettivamente a Reggio e a Mantova due straordinarie figure di suore carmelitane: a Reggio la Beata Giovanna Scopelli (1428-1491) e prima a Parma e poi dal 1492 a Mantova la Beata Arcangela Girlani da Trino Vercellese (1460-1494). Entrambe dotate di carismi straordinari e complementari. La beata Giovanna nel suo amore per Cristo crocifisso anelava a condividerne i patimenti per ottenere grazie di ogni genere per il popolo. La beata Arcangela invece aveva uno speciale amore per la SS. Trinità.

Entrambe hanno fondato un nuovo monastero. La beata Giovanna il Monastero di Santa Maria del Popolo, la beata Arcangela il Monastero di Santa Maria del Paradiso detto anche il Carmelino di Mantova. La prima riviveva i patimenti di Gesù e subiva gli attacchi del demonio. La seconda mostrava la perfezione della vita devota, resa possibile dalla resurrezione di Gesù. La sua vita era immersa nell’amore della SS. Trinità in un modo che faceva pensare al Paradiso. Il desiderio della Beata Arcangela, priora del nuovo monastero, era quello di mostrare al mondo la perfezione della vita angelica. Voleva che le sue monache pur vivendo in terra fossero come assorte in Cielo. Cadeva spesso in estasi e lievitava dal suolo.

Due beate dell’ordine carmelitano ed entrambe dipendenti dal Convento di Mantova, sotto il quale erano sia Parma che Reggio. La complementarietà della loro azione era un invito ad adorare e a condividere tutta la vita di Gesù.

Esse hanno avuto il privilegio di non vedere la corruzione del proprio corpo ed entrambe sono state sfrattate dal convento carmelitano, in cui erano venerate, per le soppressioni napoleoniche, per approdare, la beata Giovanna nel 1798 nel Duomo di Reggio, la Beata Arcangela nel 1802 nella chiesa dell’ospedale di S. Lorenzo a Trino Vercellese. Dal 1803 la Beata Giovanna si trova nella Cappella Rangoni sotto l’immagine della Madonna del Pilastro coeva alla Scopelli e davanti alla quale, mentre assisteva alla messa, fu ucciso il governatore di Reggio Giovanni Gozzadini nel 1517.

Il convento e la chiesa del convento delle Monache Bianche, dove si è conservato il corpo della Beata fino al 1798, sono stati demoliti all’inizio dell’800 e sul terreno è stata prima costruita una casa Bolognini e poi dal nobile Roberto Levi, fratello di Ulderico, la propria villa in stile liberty passata poi ai Terrachini fino a cinque anni fa allorchè è diventata proprietà della Iter.spa. Ma l’orto e la via adiacente, detta delle Bianche, sono state acquistate nel 1873-75 da Don Zefirino Jodi che vi ha eretto il muro di confine a levante del Pio Istituto Artigianelli.

Contemporanea delle due beate è la clarissa Santa Caterina Vigri Bolognese (1413-1463) Il padre, ferrarese, proveniva dalla corte estense. E’ stata priora del nuovo convento del Corpus Domini aperto a Bologna. Il suo corpo incorrotto e flessibile si venera nella cappella appositamente costruita per lei nel convento stesso. Essa conosceva i segreti altrui e preannunciava eventi futuri. Ha scritto il Trattato delle sette armi spirituali, dove l’umiltà era inseparabile dall’obbedienza. Il suo monastero era aperto a tutti, che non solo ricevevano lumi per la loro vita interiore ma anche ammiravano il nobile comportamento della santa, nonostante le sue grandi sofferenze. Il suo ruolo era quello di donarsi come ostia consacrata e alimento spirituale a coloro che incontrava.

2) Le beate Domenica Lazzeri e Maria de Morl

Nella metà dell’800 si ripresenterà in Trentino Alto Adige una coppia di Beate simile a quella di Reggio e Mantova. E’ bene ricordarle per precisare meglio il rapporto tra le Beate Arcangela e Giovanna. A Caprara, paese trentino aggrappato ad un monte, vive la Beata Meneghina o Domenica Lazzeri (1815-1848), poi sepolta nel cimitero dietro alla Chiesa parrocchiale, e nell’ Alto Adige di lingua tedesca, ma che parlava anche l’italiano, Maria de Morl (1812-1868), di cui è in corso il processo di beatificazione, detta l’estatica di Caldaro, dell’ordine secolare delle Terziarie francescane, sepolta nell’anticamera del Cimitero di Caldaro. Entrambe stigmatizzate, tutti i giovedì e venerdì rivivevano la passione di Cristo e versavano il sangue dalle stigmate delle mani, dei piedi, del capo e del costato. Rimanevano immobili a letto senza mangiare né bere. La prima teneva sempre le finestre aperte per mostrare il calore dell’amore di Gesù quando era in croce. Per una settimana rimase con l’Ostia consacrata sulla lingua. La seconda era spesso in estasi e in estasi ogni settimana riviveva la passione di Gesù. Abitava nel ridente paese di Caldaro allietato da un delizioso laghetto di montagna. Pur di lingua tedesca amava e conosceva l’italiano. Tra Capriana e Caldaro, separate dalla lingua, c’era la stessa differenza che tra Reggio e Mantova nel ‘400. Allora Reggio era un’umile città di provincia, mentre Mantova, città ducale, viveva in pieno lo splendore del Rinascimento col Mantegna

3) Il Correggio e l’ Ariosto

Le beate Giovanna e Arcangela vivevano la passione e la resurrezione di Gesù in monasteri, che dovevano essere aperti alle città per svelare a tutti le meraviglie dell’Amore Divino. Mediavano tra Dio e gli uomini davanti a tutti perché si vedesse bene quando Dio aveva fatto e continuava a fare per gli uomini. Coi digiuni e le dure penitenze le due beate ottenevano grandi miracoli sia per lo spirito che per il corpo. La beata Giovanna subiva le persecuzioni del demonio perché con la sua impressionante capacità di pregare otteneva grandi conversioni. Il razionalismo di Leonardo da Vinci (1452-1519) e di Machiavelli (1469-1527), proveniente dai colli fiorentini, trovava nella pianura padana l’argine che gli impediva di dilagare in Europa.

Il Correggio (1489-1534) e l’Ariosto (1474-1533), contemporanei della Scopelli, restituivano a Dio il primato sull’uomo. Il Correggio concentrando tutta la luce, che sprigionava dai giganti di Leonardo, nella Figura di Gesù Bambino, quasi a voler rifondare la Chiesa del Rinascimento in risposta alle critiche di Lutero, che nel 1517 cominciava la sua dura contestazione alla chiesa di Roma. L’Ariosto facendo del Cavalier Orlando un pazzo scatenato incapace di comprendere il cambiamento dei tempi che allora era guidato dalle donne tra cui Angelica, che sposerà un umile soldato e per di più musulmano.

L’Ariosto e il Correggio vedono nella grazia femminile quell’elemento fino ad allora assente nel Rinascimento, che poteva salvarlo dando un’impronta trinitaria al naturalismo di Raffaello, che si sforzava di fare scendere in terra i giganti fiorentini ma asessuati di Leonardo e Michelangelo.

I due reggiani hanno scoperto il segreto della dolcezza femminile, che è l’apertura alla vita. Il Correggio ha restituito alla Vergine Maria quell’umile femminilità che era necessaria al Bambino Gesù per ritornare sulla terra. L’Ariosto darà alla donna la parità con l’uomo, pur riconoscendone le straordinarie differenze. Ma tutto questo sarebbe stato possibile senza la Scopelli, che aveva fatto della grazia femminile il mezzo per convertire e disarmare i peccatori?

La singolarità di Reggio sta nel fatto che sono stati gli uomini a capire l’importanza della grazia femminile, senza la quale avevano perso la propria identità. L’uomo di Leonardo, né uomo né donna, era diventato un automa com’era la Gioconda che sorride a chi la guarda prima negli occhi come ad un comando. Anche oggi la riscoperta della grazia femminile può rinnovare il mondo.

4) Santa Teresa d’Avila e Madre Maria Francesca dello Spirito Santo.

Dopo che l’opera delle due beate Giovanna ed Arcangela aveva prodotto il rinnovamento del Rinascimento coll’Ariosto e il Correggio, i fatti straordinari che avevano accompagnato le due beate continuavano nella vita di Santa Teresa d’Avila (1515-1582). Essa riuniva l’aspetto della Passione con quello della Resurrezione di Gesù in un’unica persona e in un unico monastero, chiudendo il momento eroico dell’inizio del nuovo corso carmelitano con la riforma dei Carmelitani Scalzi. La clausura doveva favorire la preghiera. Il corpo della santa è incorrotto e si venera nella Chiesa dell’Annunciazione di Alba de Tormes.

Eleonora d’Este (1643-1722), carmelitana col titolo di Madre Francesca dello Spirito Santo, nel 1686 iniziava a Reggio la costruzione del primo monastero femminile dei Carmelitani Scalzi sotto la direzione dei Padri Carmelitani Scalzi dal 1683 a Reggio. Esso sorgeva sull’Angolo di Borgo Emilio. I resti mortali di Madre Francesca sono nel convento delle carmelitane scalze a Montegibbio di Sassuolo. Si dice che si udissero forti colpi all’interno del suo sarcofago quando stavano per avvenire fatti dolorosi alla Casa d’Este. La Beata Scopelli faceva udire tre colpi allo stipite della porta del parente morente quando si salvava. Questo fino alla sesta generazione. Fatti straordinari tramandati nel tempo, che denotano la venerazione di queste grandi donne emiliane.

La caratteristica comune di ogni novità spirituale è che essa è sempre mandata avanti da due persone contemporanee in ambiti diversi, ma complementari, e che non si conoscono direttamente. Già abbiamo visto la complementarietà delle figure della Beata Giovanna Scopelli e della Beata Arcangela Girlani, del Correggio e dell’Ariosto, della Beata Domenica Lazzeri e di Maria De Morl. Le figure sono sempre doppie perchè comprendono l’una l’aspetto della passione, l’altra quello della resurrezione dell’umanità redenta da Cristo.

A Reggio due uomini come il Correggio e l’Ariosto scoprono tutta la ricchezza della femminilità. Non sono state le donne a scoprirla ma due uomini, perchè essa è un valore trinitario, che solo gli uomini sanno vedere e valorizzare. Come sono stati degli uomini a tramandarci la storia delle beate Scopelli, Girlani e e di Santa Caterina Vigri. Era la loro femminilità a mostrarsi nella disponibilità a sacrificarsi per dare la vita agli altri. L’Ariosto ha scoperto l’aspetto della passione della donna, il Correggio quello della resurrezione.

Dalla relazione: La reggianità e Lutero in La Riforma delle Terre Estensi Modena 2017

4) LA COPPIA LUDOVICO ARIOSTO (1474-1533) E ANTONIO ALLEGRI DETTO IL CORREGGIO (1489-1534)

In Italia, dopo la Scopelli, i primi a scoprire la passione per il pensiero trinitario sono stati i reggiani Ariosto e Correggio. Essi l’hanno usato per scoprire la femminilità come valore complementare all’uomo. Il tomismo veniva lentamente sostituito dal pensiero trinitario platonico agostiniano che permetteva di ricomporre l’unità del pensiero europeo, togliendo forza alle passioni nazionali, per poterle studiare come idee caratteristiche dei sensi comuni di ogni popolo. Il passo successivo è stato quello di Galilei, che ha trasformato il moto accelerato in moto a velocità costante per la presenza dell’osservatore unico. Poi il Vico ha trasferito il senso comune francese e inglese nei corsi e ricorsi della storia, come momenti di un percorso trinitario in cui compare la complementarietà del senso comune dei popoli. La sua Scienza Nuova si rifà all’osservatore unico della legge scientifica di Galilei.

1) Il ritmo reggiano della vita.

Il ritmo reggiano della vita è fatto di senso pratico perché sa di leggerezza e di coralità, di sofferenza e di gioia. E’ reale e musicale al tempo stesso. E’ ritmico perché ha bisogno del basso e dell’alto in un contrappunto continuo, che ha lo scopo di rendere leggeri i pesi della vita. La sofferenza e la gioia sono così intimamente legate da generare quella dolcezza tipicamente reggiana che è fatta di intimità e di condivisione al tempo stesso. Essa dona pace ed illumina lo spirito. E’ la leggerezza nel saper vivere la dote più grande dei reggiani. La beata Giovanna Scopelli (1439-1491), il poeta Ludovico Ariosto (Reggio Emilia 1474-Ferrara 1533) e il pittore Antonio Allegri, detto il Correggio (1489-1534) sono stati i grandi interpreti del senso reggiano della vita.

L’effervescenza del lambrusco, che unisce in sé sia le caratteristiche del vino da tavola che dello spumante, e il sapore forte ma al tempo stesso delicato del grana reggiano, che si sbriciola in bocca in tante piccole scaglie che si sciolgono in un’esplosione simile alle bollicine del lambrusco, prolungandone il sapore, aiutano i reggiani a rendere leggera la vita. Il lambrusco, pur leggero, ha la capacità di far digerire tutto e il grana si mette sulla pasta o si mangia dopo il pasto per lasciare un buon sapore in bocca. La loro produzione è stata perfezionata nella seconda metà del ‘400.

2) La Reggianita’ del Boiardo: la leggerezza dell’amore.

Matteo Maria Boiardo (1441-1494) era conte di Scandiano. A Reggio – “Alma cittade ove Amor tien suo seggio” è ambientato l’amore per Antonia Caprara. Egli lo narra nel canzoniere Amorum libri tres secondo uno schema non petrarchesco, ma vicino agli elegiaci greci: da una fase iniziale in cui l’amore è gioia si passa alla gelosia, alla disperazione per l’indifferenza della donna, ad una nuova speranza, alla disillusione; per arrivare ad un dolce-amaro petrarchesco. Tuttavia lo stesso Boiardo nel proemio distingue il momento del “dolce tempo” della sua età “fiorita” dal tempo della sistemazione delle liriche. Il primo passato a Reggio, il secondo alla corte di Ferrara. La parte migliore e più originale rimane il primo libro, in cui la bellezza della donna è esaltata in un continuo paragone con tutte le bellezze della natura.

Il carattere reggiano è già presente nei paragoni estremamente leggeri, in cui la donna amata appare come “pura neve, rosa gentile, bella luce, avorio ed oro, la dolce vista dei begli occhi”, paragonata al cielo, alle stelle, alla luce riflessa sul mare al mattino, al ghiaccio e alla brina, al raggio di sole. La gioia dell’amore felice trova nel Boiardo gli accenti poetici più intensi, in forte contrasto con la malinconica lirica amorosa derivata dal Petrarca, allora dominante

3) L’idea maschile della bellezza nel Rinascimento.

Il Botticelli (1445-1510), che non si è mai sposato, Leonardo da Vinci (1452-1519) e Michelangelo (1475-1564) non hanno cercato un rapporto fisso con una donna. Leonardo è stato bisessuale per scelta razionale. Egli voleva sperimentare e conoscere com’era fatto l’uomo per costruire l’uomo automa. La Gioconda sorride a chi la guarda negli occhi come ad un comando. L’esecuzione delle sue pale è talmente raffinata da rafforzare la convinzione che egli volesse non copiare la natura ma imitarla. Tutti questi pittori hanno esaltato la bellezza per sé stessa. Le loro figure sembrano asessuate oppure avere sia attributi maschili che femminili. Esse sono quelle di semidei. La natura, che le circonda, è quella del Paradiso Terrestre. L’uomo sembra essersi liberato dalle conseguenze del Peccato Originale. Egli è un essere nuovo, in cui il sesso è come trasfigurato dalla gioia interiore.

Michelangelo crede nel potere della bellezza di cambiare il mondo, ma come per il suo Mosè a S. Pietro in Vincoli, seduto in attesa di uno speciale intervento divino, si rende conto della sua impotenza. Gesù nel suo Giudizio Universale appare come infastidito e volge la mano verso l’alto come per proteggersi dall’umanità così ribelle. Michelangelo, pur condividendo la scelta di Leonardo di rappresentare l’idea della bellezza asessuata, vive il momento tragico della perdita dell’indipendenza dell’Italia, causata dalle sue divisioni, e si rende conto del fallimento del Rinascimento, che non ha saputo cambiare l’uomo

4) La femminilità liberata dall’Ariosto e dal Correggio ieri e oggi. Il mondo delle idee e Machiavelli

L’Ariosto e il Correggio hanno svelato le doti femminili dell’umiltà, della dolcezza e del senso pratico, che emergono quando la donna vive la propria libertà nella dignità. Non è la bellezza la dote femminile. Essa è un’idea esclusivamente maschile. Le donne solo belle, espressione dell’idea, che è la grande dote dell’uomo, sono fredde, chiuse nella propria bellezza. Invece l’uomo innamorato, che ha scelto una donna tra le altre, come Raffaello nell’ultima parte della sua vita e prima di lui l’Ariosto e il Correggio, entrano in dialogo con la donna attraverso le sue doti.

L’idea maschile della bellezza trova nella donna l’applicazione più importante, ma deve poter integrarsi con le doti femminili, che l’uomo scopre frequentando la donna. L’Ariosto e il Correggio, che amano le donne nella bellezza della femminilità, cercano la donna vera, in cui la bellezza non è assoluta, ma acquista un volto preciso. Oggi, come ai tempi di Leonardo, ci troviamo di fronte ad un uomo che vuole essere sia uomo che donna a suo piacere. Ma la risposta rimane quella del Correggio e dell’Ariosto: nessuno fino ad oggi ha reso un omaggio più grande di loro alla femminilità.

Il Rinascimento di Botticelli, Leonardo e Michelangelo prima e l’idealismo di Leibnitz, Kant, Fichte ed Hegel dopo col loro rifiuto di scegliere una donna hanno generato idee prive di vita. Il Rinascimento e l’ldealismo hanno dovuto incontrare uomini innamorati di una donna vera per sopravvivere. Non basta l’incontro tra un uomo e una donna. Senza l’amore né l’uomo né la donna possono rendere vera l’idea. E’ per la fatica dell’uomo e della donna ad incontrarsi ed accettarsi fino in fondo che il Rinascimento e l’Idealismo hanno scatenato guerre terribili in cui l’idea diventava il pretesto per sottomettere l’altro. Machiavelli (1469-1527) ne Il Principe, uscito postumo nel 1532, ha permesso all’idea di sopravvivere senza la donna. Il fine che giustifica i mezzi di Machiavelli da allora ha devastato il mondo. E continuerà a farlo fino a che ci saranno uomini che pensano che le doti femminili siano inutili e che addirittura indeboliscano l’uomo. Come ha scritto Kierkegaard occorre recuperare la necessità della scelta stabile, altrimenti vince sempre l’idea. Egli è tornato alla religione, quale baluardo indispensabile per poter vivere fino in fondo la stabilità del rapporto di un uomo con una donna.

5) Il movimento nell’Orlando Furioso. La passione dinamica

L’Ariosto ha subito il fascino della Scopelli che probabilmente ha conosciuto di persona e di cui certamente ha sentito parlare. La forza della Beata l’ha conquistato facendogli capire la grandezza della donna. Per questo egli ha esaltato soprattutto la forza d’animo femminile.

La gestazione dell’Orlando Furioso è lenta e si svolge in tre edizioni, la prima del 1516, la seconda del 1521 e la terza del 1532, un anno prima della morte. Egli dona un corpo vero alla donna, facendola scendere dall’empireo in cui l’aveva collocata il Boiardo.

I suoi versi sono pieni di dolcezza e il loro ritmo, pur costante, è così leggero da trascinare i personaggi in voli incredibili attorno al mondo. L’Ariosto sembra anticipare l’idea che la terra sia sferica. La dolcezza tutta femminile del verso invita il lettore ad un ballo in cui danzare insieme ad ogni personaggio. I suoi stati d’animo diventano quelli del lettore. Per questo l’orgoglio fiorentino di Dante trova nell’ emiliano Ariosto, come ha affermato Carducci, la capacità di rendere il fiorentino lingua nazionale. Rispetto a Dante, che rimane sempre solo nelle sue affermazioni, l’Ariosto muove i suoi personaggi in un movimento continuo, che è lo stesso della vita. Ogni avvenimento viene vissuto non per se stesso ma nel rapporto con gli altri. L’Ariosto anticipa il romanzo di Cervantes, che conosceva a memoria l’Orlando Furioso.

La Divina Commedia di Dante ha come protagonista solo Dante. L’Orlando Furioso, che è anch’esso una commedia, ha tanti protagonisti sull’esempio dell’Ultima Cena del Cenacolo di Santa Maria delle Grazie di Leonardo (1495-1498) di Milano. Ma mentre le passioni di Leonardo dividono gli uomini, l’Ariosto unisce le passioni con il movimento del mondo. Ogni passione ne suscita altre in un ordine superiore che le collega a loro insaputa. La passione statica di Leonardo diventa quella dinamica dell’Ariosto e del Correggio. La dea Fortuna s’identifica con la volontà divina.

6) La fine dell’idea assoluta nell’Ariosto.

Prima di Kierkegaard l’Ariosto ha visto la religione come baluardo indispensabile della vita. Il conflitto tra Orlando ed Angelica si placa solo quando Orlando recupera il senno per opera del Dio cristiano che opera attraverso San Giovanni Evangelista.

Il mondo della cavalleria aveva perso i suoi riferimenti storici per diventare portatore di valori universali. Orlando impazzisce quando scopre il matrimonio d’Angelica con Medoro. Ma l’evangelista Giovanni afferma che Dio aveva tolto il senno ad Orlando, perché, dotato d’invincibilità per combattere gl’infedeli e accecato dall’amore per la pagana Angelica, aveva usato le sue doti nel tentativo di uccidere il fedele cugino, anch’egli innamorato d’ Angelica. La pazzia, frutto della delusione amorosa, è dunque permessa da Dio, che così punisce Orlando, ma allo stesso tempo lo redime. Dio è sempre presente, anche quando non sembra. L’Ariosto pone nell’atrio del Paradiso Terrestre San Giovanni Evangelista ad accogliere Astolfo, chiamato dalla Provvidenza a ritrovare e a restituire il senno ad Orlando. San Giovanni, autore dell’Apocalisse, risana il paladino Orlando, restituendogli il senno, che aveva smarrito nel cieco amore per Angelica. Esso era diventato passione e lo aveva indotto a usare le sue doti straordinarie per impossessarsi di Angelica.

7) Le invenzioni reggiane dell’Ariosto.

L’Ariosto dona il corpo alle donne. Questo passaggio è reso leggero dalle invenzioni straordinarie come l’ippogrifo, il cavallo alato del mago Atlante, che rapisce o trasporta dame e cavalieri dove fantasia comanda; il mondo della luna, dove si trovano le cose che si perdono, e dov’è anche il senno di Orlando, ritrovato da Astolfo; il regno della maga Alcina. La reggianità emerge nel ritmo festoso del verso, ampliato dalla straordinarietà delle storie narrate.

Alla fine Angelica scende sulla terra per sposare un oscuro giovanetto, Medoro, musulmano, giovane e bello. L’Angelica del Boiardo, sospesa tra cielo e terra, nell’Ariosto entra nella natura. La donna prende un corpo per aprire un nuovo corso storico della letteratura fatto di donne di terra, che cercano uomini di terra.

Il cavaliere Orlando, innamorato di Angelica, è vinto da un uomo di terra. Anch’egli è un uomo, ma perché paladino e difensore della verità deve essere libero. Angelica non lo ama perché ha capito che egli non ha bisogno di lei.

8) La Reggianita’ dell’Ariosto e del Correggio: il sorriso accattivante del rapporto trinitario

Il sorriso dell’Ariosto e del Correggio è reale. E’ di comunella ed indulgenza nei confronti di ogni personaggio, come se ognuno di essi avesse un rapporto esclusivo con loro. Essi mostrano di condividere la vita dei loro personaggi con un sorriso, che rallegra. Le vicende che descrivono, anche se drammatiche, si addolciscono come in una danza. E’ il ritmo musicale del Correggio e dell’Ariosto a trasfigurare ogni situazione e a renderla parte di un tutto che continua. E’ la sicurezza del futuro a dare fiducia e pace a chi legge. Essi vivono la fine dell’indipendenza italiana ma riescono a calare le novità del Rinascimento in un cammino reale e pieno di speranza. La vita è come un ballo, che ripete i suoi passi ma con uno spirito sempre diverso.

L’Ariosto e il Correggio sono facilmente paragonabili perché sono morti a otto mesi di distanza l’uno dall’altro. Sono due geni coetanei in arti diverse. La loro contemporaneità aiuta a cogliere ciò che li accomuna nell’ambito del Rinascimento. Nulla illustra meglio la fantastica eleganza dell’Orlando Furioso delle aeree danze che l’Allegri ha sciolto nelle cupole parmensi.

9) Il nuovo corpo del Rinascimento: la Madonna di San Francesco del Correggio

Il Correggio ha fatto della leggerezza la dote principale di tutte le sue pale. Essa trasfigura sia le donne che gli uomini, rapiti in dolci colloqui come nell’Ariosto. La grande pittura del Correggio inizia nel 1515 con la pala de La Madonna di San Francesco fatta per la chiesa di San Francesco a Correggio, ora nella Gemaldegalerie di Dresda. Quattro santi, San Francesco, Sant’Antonio, San Giovanni Battista e Santa Caterina, si muovono in cerchio attorno al trono di Maria col Bambino Gesù. La Madonna apre la mano destra sopra San Francesco in un piano perpendicolare alla pala per dare la profondità alla scena.

La pala si muove dallo sfondo verso chi guarda per fermarsi sulle quattro figure di santi, che sono come sospese in un momento di pausa di una danza di gioia. L’atmosfera di festa della pala allietava le celebrazioni religiose. La Madonna è una giovane donna, felice di poter condividere la gioia di tenere in braccio il Bambino Gesù con i quattro santi, in uno scambio di amorosi sensi, che sembra non aver fine. Si realizza il detto che l’amore cresce se si dona. Appare per la prima volta il ritmo emiliano della vita. Quanta distanza dalla Madonna sistina di Raffaello, che sembra una dea!

10) La fede del Correggio.

La religiosità del Correggio è documentata dal diploma ‘di fratellanza e di comunione spirituale’ che la congregazione cassinese di s. Giovanni di Parma aveva stretto con lui e con la sua famiglia nel 1521. Egli s’era trasferito a Parma nel 1520. Lontano dalle corti, povero, oppresso da cure familiari, il Correggio ci è presentano dai biografi come uomo interiore malinconico. Nato nella cittadina emiliana, di cui porta il nome, nel 1489, non ha mai lasciato l’Italia Settentrionale, o, come si diceva allora, la Lombardia: anzi dopo lo studio giovanile a Modena e a Mantova con Bianchi, Ferrari e Mantegna, non si è mosso più da Parma, sua città adottiva, dove gli sono nate le tre figlie, ancora bambine al tempo della sua morte prematura. Nel vero – scrive il Vasari – fu persona che non si stimò né si persuase di sapere fare l’arte, conoscendo la difficoltà sua, con quella perfezione ch’egli avrebbe voluto; si contentava del poco e viveva da buonissimo cristiano.

11) Lo spirito reggiano del Correggio

Il Correggio ha razionalizzato il passaggio rinascimentale della divinizzazione dell’uomo, esprimendolo nella luce, che irradia dal corpo di Gesù Bambino e che trasfigura ogni uomo. La gioia tutta interiore del Rinascimento viene trasmessa nel sorriso. Essa si fa carne. L’umile sorriso del Correggio non vuole stupire come nella Gioconda di Leonardo, più un automa che una persona, pronta a sorridere allorchè viene guardata. Egli esprime un sorriso tutto umano. E’ il passaggio indispensabile dell’incarnazione dello Spirito del Rinascimento. La leggerezza delle figure umane nel Correggio esprime la capacità reggiana di aprirsi ai grandi cambiamenti dello spirito e di calarli nella realtà. I Reggiani sanno rendere i cambiamenti leggeri e accettabili dall’uomo. Riconoscerli come opera di Dio significa valorizzarli meglio per sé stessi.

Il grande filosofo italiano, Giambattista Vico (1668-1744), definirà la storia come una successione di corsi e ricorsi, però non più ripetitivi come per il Guicciardini che nel Rinascimento vedeva un punto d’arrivo più che di passaggio. Il Vico restituisce il primato all’iniziativa di Dio, visto in Gesù Cristo come il punto d’arrivo della storia, che attira a Sé l’uomo, spiritualizzandolo sempre più fino all’ultima generazione che Lo vedrà come giudice universale. Il Rinascimento è un momento intermedio, d’arrivo di un corso e d’inizio di un ricorso, che si è prolungato fino ad oggi. Oggi infatti ci sono tutte le premesse per un nuovo corso più grandioso dei precedenti, perché mette direttamente di fronte non solo contemporaneamente ma ovunque tutte le razze umane.

12) La mediazione della Chiesa di Roma tra Dio e l’uomo nel Correggio.

Ma la condanna imperiale di Lutero del 1521, con l’approvazione papale, si stava diffondendo in Italia. Occorreva di nuovo riconoscere alla Chiesa il ruolo di mediatrice tra Dio e il mondo. Il Correggio, fedele alla Chiesa di Roma, anticipa la Controriforma, nel rifondare la Chiesa. Nel 1524 il Correggio, assieme alla rappresentazione dell’incoronazione di Maria nel Duomo di Parma, quale mediatrice tra Dio e la Chiesa, esprime chiaramente la sua fede nella Chiesa di Roma, quale mediatrice tra Dio e l’uomo, nella pala de La Madonna di San Sebastiano, dipinta per la confraternita di San Sebastiano a Modena, ora a Dresda assieme alle precedenti.

Il suo naturalismo è leggero, come sospeso tra il Cielo e la terra. Il primo piano è occupato dai Santi Sebastiano, Geminiano e Rocco, che impediscono a chi guarda di entrare nel quadro, a differenza di quanto aveva fatto Raffaello nella Resurrezione di Gesù in Vaticano. Il Bambino Gesù, in braccio a Maria, guarda verso il basso ma non verso lo spettatore. Egli sembra sorridere verso San Geminiano che a sua volta si rivolge a chi guarda indicando Gesù. Tra Gesù e l’uomo appare la Chiesa di Modena quale mediatrice. La fede del Correggio è semplice ma anche razionale.

13) Il populismo luterano arriva a Reggio e nel ducato estense: la passione per le donne diventa amore

Nel 1520-30 in Italia era arrivato il forte populismo di Lutero, che sarà poi incanalato nella direzione giusta dalla Controriforma. Esso, se da una parte rivendicava l’uguaglianza, dall’altra favoriva la corruzione dei costumi. La passione sembrava essere addirittura compatita da Dio, che salvava l’uomo, unicamente per il sacrificio della Sua morte in croce. In questo modo sembrava essersi indebolito il potere del peccato originale, che non aveva più bisogno dei sacramenti per essere dominato. Leonardo per primo ha voluto raffigurare il movimento come prodotto dalle passioni. Lutero ne ha fatto il mezzo per ottenere la libertà da Roma. L’Ariosto e il Correggio contemporaneamente dopo Lutero, per esprimere fino in fondo la passione per le donne. Ma questo passaggio è avvenuto nella fedeltà alla Chiesa di Roma. Entrambi gli artisti reggiani hanno trasformato la passione luterana per la donna in amore esaltante proprio perché vissuto in ambito trinitario. Il sorriso delle donne del Correggio comprende la femminilità, che ignorava Lutero perché aveva rotto il rapporto trinitario sia con l’uomo che con Dio.

L’Ariosto condivide appieno la turbolenza della sua età trasferendola nel suo Orlando Furioso. Il vortice di vicende in cui egli immerge Orlando esprime l’insicurezza dei suoi tempi, in cui l’indipendenza italiana finisce. Lutero, attaccando i sacramenti, sembrava voler completare la fine dei tempi. Egli infatti aveva fatto del papa l’anticristo.

L’Ariosto ha liberato la passione per le donne nel mondo della poesia, così come da giovane aveva fatto nella vita. Ma l’ha potuto fare fino in fondo dopo che Lutero l’ha riconosciuta come inevitabile e necessaria. Tuttavia, pur avendo avuto due figli illegittimi da due donne diverse, ne ha sposato una terza, a cui è rimasto fedele. Le passioni giovanili dovevano temprarsi nel matrimonio con l’unica donna amata per sé stessa.

14) La nudità della donna nell’Ariosto: Olimpia

La dolcezza del verso dell’Ariosto si pone come un filtro tra il lettore e la nuda Olimpia. Egli sembra guardarla con gli occhi di Oberto, che non sanno su quale parte del corpo della donna fermarsi. Il poeta e il personaggio diventano tutt’uno per avvolgere il lettore nella magia della visione. Quest’ultimo, soggiogato dalla musicalità del verso, deve solo abbandonarsi ad esso per condividere fino in fondo il mondo dell’Ariosto, fatto di uomini e donne veri. Ma non dimentichiamo che l’Ariosto non canta solo la bellezza ma anche la forza delle donne. La storia d’Olimpia finisce bene perché Oberto uccide Bireno e la sposa. Le vicende dell’Ariosto sono dettate dalla passione in cui sia gli uomini che le donne prendono l’iniziativa alla pari. Ma tutte finiscono secondo la morale cristiana.

15) La nudità della donna nel Correggio:

Venere ne L’educazione di Cupido

Del 1527-28 è l’Educazione di Cupido. Cupido appare tra Venere e Mercurio, che vorrebbero insegnare a Cupido a controllare la sua prepotente forza amorosa. Il bambino è in atteggiamento di sfida nei confronti degli adulti, con cui sembra divertirsi nel prenderli in giro. Ma la dolcezza degli adulti rivela una grande indulgenza per il bambino. La sua presenza toglie la sensualità alla figura di Venere, che guarda allo spettatore con il solito sguardo di comunella del Correggio, ma per chiedere indulgenza per il figlioletto.

Il nudo della dea è splendido, pieno di luce, che accentua la sua prorompente femminilità. La luce sembra uscire da lei. Ma il Correggio riesce a toglierle la sensualità per quella dolcezza che appare più divina che umana, che avvolge la scena collegando le tre figure in un’atmosfera di leggerezza, che prevale sulle singole figure. Il dolce rapporto materno tra Venere e Cupido supera l’imbarazzo di Venere nel mostrarsi nuda al figlio. E’ come se Venere fosse solita mostrarsi nuda con una naturalezza che disarma ogni pensiero impuro. E così ha fatto l’Ariosto. Entrambi gli artisti hanno saputo gestire situazioni scabrose senza cadere nell’erotismo.

La ninfa Io tra le braccia di Giove

La tela è del 1531-32. Essa rappresenta la ninfa Io tra le braccia di Giove sotto forma di nuvola per sfuggire alla gelosia di Giunone. Il Correggio qua, come in Danae, descrive l’inizio dell’amplesso amoroso. La donna si sta abbandonando all’iniziativa di Giove in un movimento di tutto il corpo. Il pittore con una sola immagine narra tutto l’episodio. Egli come l’Ariosto non si sofferma sull’amplesso, ma lo inserisce nel ritmo emiliano della vita. Da unità al dipinto il sorriso irripetibile del Correggio, simile a quello dell’Ariosto, che trasfigura l’episodio in una perenne dolcezza.

Il pittore descrive la scena da dietro con quel pudore che egli trasmette alla donna, assorta in un luogo appartato. Lo spettatore non deve entrare nell’intimità della scena, rapporto esclusivo di un uomo e una donna. L’unico mezzo di collegamento è il sorriso della donna, che trasforma l’orgasmo terreno in estasi spirituale. Essa sembra quasi sfuggire al materialismo di Giove, come vivendo l’episodio in un piano superiore, che lo rende universale. Il sorriso della donna diventa quello dello spettatore, come già il sorriso di Venere nell’Educazione di Cupido o di Danae o del satiro in Venere, Cupido e il satiro. Esso diventa oggettivo nel momento in cui è condiviso. Il Correggio inventa il romanzo nella pittura come l’Ariosto nella poesia, perché lo spettatore diventa il protagonista della scena.

16) Hegel, Dostojieskj, e Kierkegaard.

Il lavoro dell’Ariosto e del Correggio è stato completato da Kierkegaard nell’800. Come i primi hanno saputo condividere la bellezza con le doti della donna vera, senza le quali l’idea ha solo vita intellettuale, così Kierkegaard (1813-1855) ha collegato l’idealismo alle doti femminili.

Dostojieskj (1821-1881) ha fatto entrare l’idealismo di Hegel (1770-1831) nella cultura russa. La forza hegeliana dello stato tedesco, per suo mezzo, è diventata la forza d’inerzia della coscienza russa. Egli ha affermato che la bellezza avrebbe salvato ancora il mondo. Questa è l’idea della coscienza maschile. Ma da sola non serve. La vera bellezza è quella che Kierkegaard ha saputo vedere nella moglie nella condivisione delle sue doti femminili. Egli rifiuta l’idea della forza hegeliana, quale arbitra della storia. La forza dell’idea, che ingloba l’universo nell’idealismo, per muoversi ha bisogno delle doti femminili. Leibnitz, Kant, Fichte ed Hegel non hanno mai voluto scegliere una donna, anche tra quelle che hanno avuto, appagati dall’ebrezza provata nel generare le idee. Invece Kierkegaard era affascinato dal comportamento della moglie, che studiava con ammirazione nella consapevolezza che non poteva fare a meno di lei.

5) LA COPPIA LAZZARO SPALLANZANI (1729-1799) E GIOVANNI BATTISTA VENTURI (1746-1822).

Venturi, influenzato dal Vico, ha scoperto la storia delle scienze come successione di scoperte frutto del senso comune dei popoli. Lo Spallanzani ha scoperto la natura vivente come fatta di specie che si conservano nel tempo in ambito trinitario e che non possono trasformarsi le une dalle altre e tanto meno essere generate dal nulla. Anche la natura va studiata secondo il metodo trinitario galileiano, che distingue tra l’osservatore e la natura, separati, ma uniti dalla mediazione della geometria euclidea. E’ quest’ultima a neutralizzare le forze e a renderle da antagoniste complementari.

Da La Libertà del 21 marzo 2018

6) LA COPPIA ANTONIO FONTANESI (1818-1882) ED ANGELO SECCHI (1818-1878)

Il 1818 nascevano a Reggio due nostri illustri concittadini: il 23 febbraio nella Caserma di San Marco, dove il padre era custode, Antonio Fontanesi pittore, dello stesso nome dell’Allegri detto il Correggio, e il 28 giugno in via Porta Brennone, Angelo Secchi, padre gesuita, astronomo e meteorologo.

Nel ‘500 l’Ariosto e il Correggio, contemporanei, sono stati accomunati dalla scoperta della femminilità, quale valore complementare e trinitario dell’uomo. Il sorriso, con cui l’Ariosto ha descritto le vicissitudini amorose dei suoi personaggi e quello che il Correggio ha dipinto sui volti delle sue donne, hanno fatto della femminilità il nuovo protagonista della vita dell’uomo.

1) Fontanesi pittore e maestro di disegno in Giappone.

Nell’800 il Fontanesi e il Secchi compiono la stessa operazione con il cielo. Nei quadri di Fontanesi, pittore scenografo, d’ispirazione idealista, ma in cui l’idealismo si apre al rapporto trinitario con l’uomo, il cielo è curvo e parte dal fondo del quadro per arrivare al primo piano accentuando la profondità del quadro stesso. Esso ha uno spessore fatto di vibrazioni di aria, luce e nuvole. Sembra chinarsi sulla natura sottostante per farne parte ed esalta l’effetto tridimensionale del quadro. I giapponesi ne sono rimasti impressionati ed hanno chiamato Fontanesi ad insegnare il disegno tridimensionale nel loro paese, in cui era ancora a due dimensioni.

2) Secchi meteorologo

Anche il Secchi scopre il cielo come ente naturale fatto di nuvole, aria e luce. Sulle orme della teosofia del Rosmini possiamo parlare per il Secchi, sacerdote e fisico, di teofisisofia pratica. La teologia, la fisica e la filosofia, unite nel Secchi, ne hanno fatto un gesuita della nuova generazione, non più tomista, ma agostiniano. Egli, affascinato dai discorsi del Capitano Maury di Waghington, conosciuto di persona, che proponeva studi generali sui movimenti atmosferici e sulle burrasche, già dal 1856 aveva fatto collegare con il telegrafo le principali città dello stato pontificio e aveva ideato la carta europea delle isobare, collegando poi Roma con Parigi per la definizione delle prime carte meteorologiche. Ha scoperto così che la bassa pressione in Scozia, chiamata pozzo scozzese, non portava immediate conseguenze a Roma, in cui giungeva solo dopo alcuni giorni o non giungeva affatto. Erano tempi esaltanti in cui venivano scoperte le costanti della meteorologia in modo sempre più affinato per poter dare le previsioni del tempo. Ed altrettanto appassionata è stata la misurazione del campo magnetico della terra, scoperto da pochi decenni, e su cui aveva lavorato anche Leopoldo Nobili col suo galvanometro. Il Secchi nel 1858 inventava un barometro registratore, premiato poi da Napoleone III all’Esposizione di Parigi del 1867, con i cui dati egli potè chiarire le relazioni tra il magnetismo terrestre, registrato all’osservatorio romano sette volte ogni giorno, e la meteorologia.