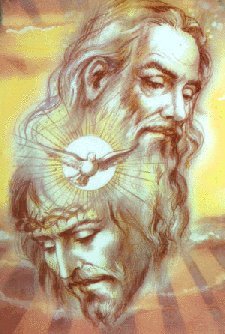

LA REGGIANITA’ vuole essere un laboratorio di vita trinitaria per la città di Reggio Emilia. Città popolata da popoli diversi in grandi numeri. Una volta che si è consapevoli del fatto che ogni popolo può essere sè stesso in ogni angolo del mondo, perchè la sua identità emerge quando si incontra con gli altri popoli secondo un rapporto complementare fondamentalmente trinitario, ogni città diventa un’unità trinitaria.

Reggio Emilia può diventare il modello della nuova città trinitaria. Anch’esso, come il Rinascimento di Roma, deriva dallo sviluppo delle potenzialità trinitarie di Roma. Il nuovo corso della terza Roma si può chiamare la Restaurazione di Roma.

Le filosofie nazionali da Cartesio in avanti hanno messo in evidenza il senso comune di ogni popolo europeo, compreso quello degli ebrei d’Europa. Ma si sono liberate della trinitarietà del pensiero agostiniano-tomista. E’ stata la filosofia italiana di Vico e Rosmini a collocare in ambito trinitario le filosofie nazionali europee. La vocazione italiana e reggiana in particolare è quella di collegare il pensiero dei popoli secondo un modello trinitario e complementare.

Le filosofie nazionali europee hanno spezzato ogni collegamento trinitario col pensiero africano ed asiatico. Ma in ogni attività s’incontrano il passato asiatico, il presente africano e il futuro europeo. La vita piena deriva dall’incontro nel presente africano tra il futuro europeo ed il passato asiatico. L’unità di tempo europea e l’unità di spazio asiatica s’incontrano nel punto africano.

INDICE:

1) ROMA, FIRENZE, REGGIO EMILIA, 2) LE IMPRESE TRINITARIE, 3) LA RIFONDAZIONE REGGIANA DEL 1500, 4) IL PRIMO MIRACOLO DELLA MADONNA DELLA GHIARA, 5) IL 15 SETTEMBRE 1772: IL TRASFERIMENTO DELL’UNIVERSITA’ DI REGGIO A MODENA, 6) LA RIFONDAZIONE REGGIANA DEL 2000, 7) LA LIBERAZIONE DELLE PASSIONI NAZIONALI, 8) LA FILOSOFIA TRINITARIA ITALIANA NON TOMISTA: IL VICO E IL ROSMINI.

1) ROMA, FIRENZE, REGGIO EMILIA

La città stato trinitaria romana abbracciava tutti i popoli perchè era governata da tre poteri diversi in stretta complementarietà trinitaria. Il Senato ( i cui componenti erano chiamati patres ossia padri) aveva il compito di collegare il presente al passato. Le magistrature, tra cui la principale era il consolato, avevano il compito di gestire il presente. Il popolo invece rappresentava il futuro. Esso era formato dalle gentes ossia dalle genti, che spesso coincidevano con i popoli di oggi. Le gentes erano unioni di famiglie legate da un’origine comune. Ad esse si potevano unire i popoli sottomessi. Il popolo, che onorava i senatori come padri, era costituito dai figli.

La politica estera era in mano al Senato, che aveva il difficile compito di mantenere le relazioni con gli altri popoli. Esso doveva salvaguardare l’identità di Roma che era nata da popoli diversi. Cosmopolita dalla nascita Roma ha mantenuto la sua apertura agli altri popoli fino alla fine. I patrizi romani erano i patres, che tenevano aperta Roma agli altri popoli. La guida del Senato non poteva finire perchè altrimenti sarebbe finita l’unificazione del mondo secondo il pensiero trinitario romano di cui esso era il depositario.

Dopo Cristo la violenza non è più il modo giusto per unificare il mondo in modo trinitario. Oggi c’è il Papato, che ha la stessa missione della Roma antica, ma da svolgere in modo pacifico. Il mondo vecchio fatto di violenza e quello nuovo, fatto di rispetto, si scontrano continuamente. Ma tutti gli imperi sono finiti, perchè non è la violenza a guidare il mondo. L’antica città stato di Roma, basata sulle centurie militari, è risorta nel Medioevo in Firenze, basata sulle corporazioni del lavoro, che hanno portato al Rinascimento di Roma nell’ambito del lavoro. Oggi può risorgere a Reggio Emilia, basata sulle genti o popoli, in quella che potrebbe essere la Restaurazione di Roma.

2) LE IMPRESE TRINITARIE

In ogni attività si possono gestire imprese trinitarie, che sanno collegare il futuro dell’azienda alle sue origini, vivendo però nel presente. Nell’azienda trinitaria il futuro europeo diventa presente nell’apertura africana al domani europeo. Ma il presente africano è fatto anche del passato asiatico, che entra nel presente africano assieme al futuro europeo. Il passato asiatico, ossia la capacità asiatica di mantenere sempre presenti le origini dell’aziena e di collegare ad esse ogni progresso, entrando nel presente africano, permette al futuro europeo di muoversi in modo trinitario, ossia rispettando la capacità africana di vivere nel presente, che non è solo aspettativa del futuro, ma ricordo del passato.

In questo blog sono riportati articoli riguardanti grandi protagonisti della vita di Reggio Emilia per dimostrare come la loro grandezza derivi dal modo trinitario di affrontare la vita.

Da La Voce del 24 settembre e 29 ottobre 2017

3) LA RIFONDAZIONE REGGIANA DEL 1500

1) L’importanza delle donne reggiane

Il Rinascimento riscopre e rende universali due dei grandi talenti reggiani: la grandezza delle sue donne, ammirata e cantata dai suoi uomini, e la passione per la politica. L’importanza mondiale di Reggio, come territorio, comincia infatti con la pace di Canossa del 28 gennaio 1077 tra il Papa Gregorio VII e l’imperatore Enrico IV. Essa è stata voluta da Matilde, contessa di Canossa e discendente di quella casata.

Il periodo storico dalla metà del ‘400 all’inizio del ‘500 è il più importante per le città italiane, perché esse acquistano l’identità moderna, che hanno tuttora. Il Rinascimento reggiano ha calato l’idea platonica maschile del bello del Rinascimento fiorentino nella donna reale. Dalla contemplazione dell’idea si è arrivati alla sua incarnazione nella dolcezza femminile, cantata, come elemento indispensabile al fiorire della vita, dalla poesia dell’Ariosto e dalla pittura del Correggio. A Reggio c’era stata la Beata Scopelli e attorno alla città c’erano donne straordinarie, esperte in politica e amanti dell’arte, come Vittoria Gambara, contessa di Correggio, Isabella d’Este, marchesa di Mantova e Lucrezia Borgia duchessa di Ferrara, benemerita nei confronti di Reggio, perché vi ha introdotto l’arte della seta, che sarà la fonte della sua ricchezza. Ma sono state donne reali, che hanno partorito cinque o sei figli ciascuna. Da allora la vita è diventata quella di oggi, fatta di uomini e donne alla pari, consapevoli della propria identità. L’uomo neutro del Botticelli, Leonardo e Michelangelo a Reggio non aveva trovato seguaci.

2) Il breve governo pontificio.

Nella seconda metà del ‘400 le città italiane, prima delle altre in Europa, acquistano il volto di oggi. La prospettiva geometrica unica di Filippo Brunelleschi fiorentino (1377-1446) e Leon Battista Alberti (1404-1472), nato a Genova da padre fiorentino bandito dalla città natale, che la codifica nel De Pictura del 1435, permette anche a Reggio di affrontare la realtà e di scoprire la propria identità. In più le guerre per l’Italia della fine del ‘400 e l’inizio del ‘500 tra la Francia e l’Impero prima e la Spagna poi rimettono in gioco le scelte delle singole città, in un nuovo ordine mondiale, che le rende non solo partecipi ma anche responsabili della propria identità. Reggio nel ‘500 è chiamata ad una rifondazione, come conseguenza della scoperta di sé stessa, avvenuta nella seconda metà del ‘400. La scoperta era stata passiva. Nel ‘500 invece si tratta di aderire o meno ad essa. Per Reggio la novità, che la mette di fronte a sé stessa e alle proprie responsabilità nel seguire la sua vocazione, è il breve dominio papale, che va dal 1512 al 1523, ricco di spunti.

3) La prevenzione dei Reggiani

Il dominio papale era meno pesante e meno paternalistico di quello degli Este, perché gravava di meno tasse i paesi soggetti e rispettava le autonomie comunali. La Chiesa infatti viveva e vive soprattutto di donazioni. Si riservava solo i rapporti con gli stati esteri, come stava facendo a Bologna. Ma Reggio provava un certo sussiego sia nei confronti del Governo ecclesiastico che dei romani, fiorentini e bolognesi, che lo rappresentavano, considerati molli. Il pesante paternalismo estense sembrava più nostrano. Era ancora vivo il ricordo dell’arrivo a Reggio di Mastro Antonio setaiolo di Genova, inviato nel 1502 da Lucrezia Borgia, moglie del duca di Ferrara, Alfonso d’Este. Mastro Antonio aveva dato vita all’arte della seta, che stava arricchendo Reggio, per la qualità eccezionale dei tessuti.

Ma nel ‘600 i duchi estensi ci priveranno di tutti i quadri più belli, tra cui quelli del Correggio, al punto che Napoleone non troverà più niente da portare via, e nel ‘700 sposteranno a Modena la nostra Università.

4) Il Rinascimento Reggiano

Le punte d’allora, come l’Ariosto e il Correggio, hanno valorizzato le doti femminili, per inserirle in un percorso di collegamento esaltante tra l’uomo e la donna. Esso si è concluso, dopo l’avvento di Lutero, che ha rilassato i costumi, nella scoperta della nudità femminile, ma in funzione dell’uomo. L’Ariosto ed il Correggio hanno vissuto la loro maturità quando Reggio era sotto il governo pontificio, iniziato nel 1512 e finito nel 1523.

5) I partiti moderni

Nella Reggio papale sono sorti per la prima volta in Italia i partiti moderni, perché, come nota il grande storico del ‘500 e governatore di Reggio dal 1517 al 1523, Francesco Guicciardini, la ragione pubblica si era aggiunta alle ragioni private. Gli Scaioli dominavano il partito favorevole al governo pontificio, i Bebbi quello favorevole agli Estensi spodestati, che ritorneranno nel 1523. Il lunedì di Pasqua del 1517 Giovan Battista Bebbi e quattro amici venivano uccisi dagli Scaioli. Il Governatore di Reggio, il prelato bolognese Giovanni Gozzadini, di nomina papale, era a Roma per trattare con Leone X i diritti della città, che allora aveva ripreso l’antico nome di res publica. Dopo l’omicidio tornava a Reggio per stabilire la pace più che la giustizia.

6) L’omicidio del governatore Gozzadini

Ma il 28 giugno 1517 nel Duomo di Reggio, durante la Messa al momento dell’elevazione dell’ostia consacrata, Gozzadini veniva ucciso per vendetta, perché sembrava proteggere gli Scaioli. Veniva assassinato in Duomo davanti alla Madonna del Pilastro, che allora era in posizione diversa rispetto ad oggi. Prima veniva colpito dal Betola e, raggiunto sulle scale dell’altare maggiore, trucidato dai 25 congiurati. Perivano alcuni del seguito e in città venivano uccisi decine di avversari ed incendiate e saccheggiate molte case. Il cadavere del Gozzadini era denudato e gli venivano tagliate le vergogne e su una picca portate alla casa dei Bebbi. Il Guicciardini subentrava al Gozzadini come governatore di Reggio e nel 1519 riusciva a concludere la pace tra le due fazioni.

7) La proposta dell’istituzione della festa della Riconciliazione civile.

Sarebbe bello istituire la festa della riconciliazione cittadina il 28 giugno di ogni anno, in riparazione delle sofferenze provocate a Reggio dalle lotte politiche, con una Messa vescovile in Duomo davanti all’immagine della Madonna del pilastro, che è Madonna del Parto, in presenza delle autorità e dei partiti politici reggiani. Sotto all’immagine della Madonna ci sono da 200 anni le spoglie della Beata Scopelli, che in punto di morte aveva chiesto alle sue suore di vivere tra loro nella carità per poter contemplare Dio ed essere già in Paradiso. La Madonna del pilastro diventerebbe la Madonna della Pace e la Beata Scopelli l’Angelo della Pace.

Da La Voce dell’8 settembre 2017

4) IL PRIMO MIRACOLO DELLA MADONNA DELLA GHIARA

1) La predilezione dei Reggiani per l’immagine della Madonna col Bambino Gesù, protettrice di Reggio: la prima e la seconda immagine sulla facciata del Duomo

Tra la seconda metà del ‘400 e la prima metà del ‘500 le città italiane foggiano la propria identità. Da allora i Reggiani hanno avuto una particolare predilezione per la Vergine Maria con Gesù Bambino. Nel 1466 veniva affrescata la facciata del Duomo con l’immagine della Madonna che abbraccia il Bambino per allattarlo. Lo scopo era di favorire la recita dell’Angelus nei confronti di coloro che frequentavano la Piazza antistante al suono delle campane del Duomo. Ma le intemperie cancellavano l’immagine. Nel 1522 i canonici del Duomo affidavano allo scultore Bartolomeo Spani l’incarico di forgiare la colossale statua dorata della Madonna col Bambino tra le statue più piccole dei primi benefattori: i coniugi Giroldo Fiordibelli e Antonia Boiardi. Il sorriso della Madonna è quello del Correggio. La statua è stata restaurata per volontà del vescovo Gibertini e dopo 20 anni di restauri ricollocata sul suo terrazzo l’11 giugno 2015 dal Vescovo Caprioli .

2) La Madonna della nascita di Gesù del Correggio a San Prospero

Il Correggio potrebbe essere detto il pittore delle Madonne. L’Allegri effonde nei loro volti la grazia femminile aperta al sorriso, irradiata da quella luce, che è solo sua, e un’aria di festosità, che si trasmette allo spettatore. La pala de La Nascita di Gesù detta anche La notte venne commissionata da Antonio Pratonieri nel 1522, lo stesso anno della Madonna del Duomo, per la Cappella omonima in San Prospero. Acquistata con la forza da Francesco I per la sua Galleria nel 1640 e sostituita con una copia del Boulanger tuttora presente, ora è alla Gemaldegalerie di Dresda. La luce che scaturisce dal Bambino Gesù illumina la notte della Natività secondo le parole dell’evangelista S. Giovanni, che definisce Gesù la Luce del mondo. La pala era il gioiello di Reggio. Tuttavia quando venne portata via dal Duca era già stata costruita la Basilica della Madonna delle Ghiara.

3) La Madonna col Bambino della Ghiara

E poi c’è la Madonna della Ghiara cioè la reggianità del primo miracolo. La volontà divina ha voluto dare ai Reggiani la prova della sua presenza, con il grande miracolo di Marchino del 29 aprile 1596, avvenuto davanti all’umile immagine della Madonna della Ghiara del Bertone, allora detta del Canton dei Servi, perché affrescata sul muro di cinta del Convento dei Servi di Maria. La Madonna voleva una Chiesa a lei dedicata aperta alla preghiera dei fedeli, in cui fosse venerata come Madre di Gesù e Madre nostra. Il Duomo era invece dedicato a Maria Assunta. Il miracolo, che aveva ridato la lingua e l’udito ad un povero giovane di 17 anni, nella città dell’Ariosto e del Correggio, benediva le doti reggiane di comunicatività e di apertura alla vita celebrate dai due artisti. Era come un incoraggiamento per la città a continuare sul loro esempio, per vincere quelle chiusure che erano presenti nella vita cittadina. Reggio infatti ha sempre avuto delle grandi punte, ma anche delle grosse difficoltà a seguirle. La festa del 29 aprile, pur mantenuta, è stata sostituita dalla festa dell’8 settembre, in cui si ricorda la Natività di Maria. I Reggiani non solo vogliono ringraziare Maria per il grande miracolo, ma anche ringraziare Dio per avercela donata, come sede della sua misericordia infinita.

5) IL 15 SETTEMBRE 1772: IL TRASFERIMENTO DELL’UNIVERSITA’ DI REGGIO A MODENA

1) L’origine imperiale dell’Università di Reggio

Il dramma reggiano del trasferimento dell’Università di Reggio a Modena si consuma il 15 settembre 1772, ottava della festa della Madonna della Ghiara dell’8 settembre precedente. Gli otto giorni che si contano dalla festa costituiscono come un’unica grande festa. Il 15 settembre 1772 fu invece una giornata molto triste per i reggiani. Era come se la Madonna stessa avesse voluto riprenderli e proprio dopo la celebrazione, avvenuta il 14, dell’Esaltazione della Santa Croce.

Sorge spontaneo il paragone tra l’università reggiana e quella di Heidelberg, la più antica della Germania. La prima sorta con le bolle imperiali di Carlo V del 1532 e di Massimiliano II del 1571, la seconda con la bolla papale di Urbano VI del 1386. La scelta di campo dei Reggiani fu determinante per decretare la fine dell’università. L’Impero alla fine del ‘700 era in agonia e contro le mire del Duca non poteva aiutarli. Invece l’università papale salvò Heidelberg anche dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Infatti il Presidente Roosevelt aveva dato ordine di non bombardarla in ricordo delle due volte in cui da ragazzo era stato ad Heidelberg ed aveva ammirato la sua università. In più la città divenne la sede del comando americano in Germania.

2) Il potere assoluto del Duca di Modena

Nel 1772 Reggio Emilia pagava le conseguenze della politica del duca. La crisi economica e finanziaria della seconda metà del ‘700 rafforzò le basi della monarchia assoluta, giacchè i problemi sembravano troppo grandi per i gruppi di potere reggiani. La Corte e la Nobiltà si erano schierate dalla parte del duca e la borghesia reggiana si riteneva troppo debole per liberarsi del soffocante potere ducale. Il Consiglio degli Anziani, formato da una nobiltà recente, era dalla parte del Duca che in cambio elargiva somme ingenti per gli svaghi e gli ozi dei nobili. Venivano costruite la reggia di Rivalta ed il nuovo teatro.

Fiorente a Reggio era l’Università, che, a seguito dell’acquisto da parte del vescovo Gianmaria Castelvetri ( 1750-1785 ) del palazzo Busetti in piazza del Monte, vi veniva trasferita nel 1752 assieme al Seminario. L’università aveva allora 120 alunni. Tutti gli insegnamenti già separati di teologia, medicina, diritto, filosofia e matematica vi confluivano ed avevano per maestri tra gli altri Don Lazzaro Spallanzani, Don Bonaventura Corti e Don Giambattista Venturi. Nel Palazzo Busetti aveva sede anche l’Accademia degli Ipocondriaci che comprendeva lo Spallanzani, il Venturi, Laura Bassi e Giuseppe Parini. Carlo Goldoni vi si fermò. Agostino Paradisi, Francesco Cassoli, Giovanni Paradisi, Luigi Lamberti sono tutte figure fiorite attorno all’Università.

3) L’incameramento dei beni ecclesiastici

La stretta sulla Chiesa da parte del Duca Francesco III d’Este, regnante dal 1737 al 1780, inizia con la tassazione degli ecclesiastici e delle Opere Pie. Nel 1767 veniva proibito alla Chiesa di ereditare, di ammassare livelli, di far contratti di compere, vitalizi e censi. Nel 1769 furono soppresse a Reggio 9 parrocchie. Nel 1773 saranno poi incamerati i beni dei Gesuiti. Tra il 1782 e l’83 saranno soppressi 15 monasteri dei 25 esistenti nel 1780, che allora contavano 767 religiosi dei due sessi. I beni dei monasteri soppressi e degli altri enti ecclesiastici servirono per sanare gli sbilanci dell’amministrazione e per l’istituzione di nuovi istituti ma di mano pubblica. Tutto questo tuttavia non salvò lo stato estense dalla bufera napoleonica. In più le soppressioni non favorirono la formazione di una classe di piccoli proprietari. I fittavoli lasciavano intatti i latifondi e introducevano nuove colture come prati e risaie che diminuivano invece le tradizionali culture di grani ed uva. I prezzi aumentarono ed anche i coltivatori diventati salariati. La Corte era sempre più ricca e isolata dal popolo. Le Opere Pie, le Corporazioni e le rappresentanze delle vicinie venivano sottoposte al governo centrale.

4) Il trasferimento dell’Università

Il trasferimento dell’università di Reggio a Modena rientrava nei piani del duca di ammassare quanto più poteva attorno a sé di ciò che di buono ci fosse nel ducato. Ricordiamo la Galleria Estense di Modena piena dei quadri rapinati dai duchi nel corso dei secoli dalle terre e dalle Scuole e Chiese del Ducato.

I Reggiani si ribellarono al duca nel 1796 ma senza poter riprendersi nulla. Forse allora è mancata la fede nella potenza d’intercessione della Madonna della Ghiara. Il Vescovo non si era opposto alla chiusura delle parrocchie e al trasferimento dell’Università. La Municipalità di Reggio si oppose ma stando al gioco del duca senza osare scoprirne le carte. Nessuno ricordò al duca che Reggio si era sottomessa agli Estensi con un patto che prevedeva il privilegio per i Reggiani di conferire la laurea in medicina e giurisprudenza. E’ stata la mancanza di fede dei Reggiani, che ha permesso al duca di vincere e sottomettere completamente Reggio.

6) LA RIFONDAZIONE REGGIANA DEL 2000

1) La costituzione trinitaria romana.

Oggi bisogna ripensare il ruolo dei partiti, rifacendoci allo stemma di Reggio, unico ad essere uguale a quello di Roma. SPQR significa infatti Senatus PopulusQue Romanus ma anche Senatus PopulusQue Regiensis. La costituzione trinitaria repubblicana aveva reso invincibile Roma, perché impediva la formazione dei partiti. La base prima era la famiglia. I tre poteri della città di Roma erano il Senato, il Popolo e le Magistrature. Il Senato riuniva le famiglie più antiche. Esso aveva la funzione di custode delle tradizioni romane e guidava la politica estera. Il Popolo riuniva tutte le famiglie romane in tribù o gentes aperte alle città sottomesse, che si potevano iscrivere ad esse. Poi c’erano le magistrature, da eleggere nei comizi del Popolo. Tutte tre le parti avevano sia il potere legislativo che esecutivo. Le magistrature sapevano mediare tra il vecchio e il nuovo.

Ma l’entrata a Roma delle filosofie ellenistiche con gli Scipioni e i Gracchi alterarono l’equilibrio trinitario. Dalle filosofie stoica ed epicurea nasceranno i due partiti degli ottimati e dei popolari, in mano alle famiglie più influenti e le magistrature rinunceranno alla propria autonomia schierandosi o con gli uni o con gli altri. Da quei due partiti sono nati i due antagonisti del bipolarismo politico.

2) Ripensare il ruolo dei partiti: dal popolo ai popoli.

La prima Roma era divisa nei comizi centuraiati, la seconda Roma, sorta a Firenze, era divisa nelle corporazioni del lavoro, anch’esse di origine romana, la terza Roma di oggi, che sorgerà a Reggio Emilia, sarà divisa nelle genti o popoli. Anche il termine genti è romano. Da Reggio inizierà la Restaurazione di Roma, come da Firenze era iniziato il Rinascimento di Roma. Il popolo della terza Roma sarà diviso nei popoli del mondo. La terza Roma comprenderà come le altre due il Senato e e le Magistrature, ma sarà divisa in genti.

3) La Restaurazione di Roma nella Nuova Reggio Emilia dei popoli.

Il bipolarismo romano-ellenistico dei partiti è approdato in Inghilterra con le lotte tra i Whig e i Tory. Da lì è passato in Francia all’interno dell’Assemblea legislativa unica di Rousseau, mentre le magistrature conservavano solo il potere esecutivo. Oggi sembra impossibile cambiare la nostra costituzione. Eppure il successo della Roma trinitaria testimonia un modo di far politica, che è basato sul modello della famiglia. Potrebbe servire a gestire la nuova immigrazione in Italia, in Europa e nel mondo, come già è avvenuto con il Rinascimento (di Roma) ad opera dei Benedettini e dei comuni. Adottando essi la costituzione romana prima all’interno dei conventi e poi delle città, avevano riunificato non solo l’Italia ma anche l’Europa occidentale dopo le invasioni barbariche. Oggi è il tempo della Restaurazione di Roma.

La prima Roma, la seconda e la terza nascono tutte da molti popoli. La prima dai popoli italici, la seconda dai popoli europei, la terza dai popoli del mondo. A differenza di Atene, che nella costituzione di Pericle dava la cittadinanza solo agli ateniesi delle famiglie più antiche, Roma è sorta e risorta sempre dalla mescolanza dei popoli.

7) LA LIBERAZIONE DELLE PASSIONI NAZIONALI.

Il grande pensiero reggiano è trinitario come quello italiano. Col Rinascimento il pensiero italiano ha perso l’universalità agostiniana-tomista, fatta di Rivelazione e logica aristotelica. Leonardo da Vinci (1452-1519) e Niccolò Machiavelli (1469-1527) hanno liberato la potenza della passione, che è entrata nello spirito dei nuovi stati europei, per liberare il proprio senso comune. Sono sorti dapprima il razionalismo francese con Renato Cartesio (1596-1650), il sensismo inglese con Tommaso Hobbes (1588-1679). Poi il legalismo ebraico di Benedetto Spinoza(1632-1677) e il trinitarismo italiano con Giambattista Vico (1669-1744). Egli ha recuperato la filosofia francese e inglese in ambito trinitario all’interno della sua filosofia della storia. Dopo è arrivato l’idealismo tedesco con Emanuele Kant (1724-1831) e l’idealista Giorgio Hegel (1770-1831) ha collocato in esso il trinitarismo italiano e vichiano. Ma Antonio Rosmini (1797-1855) ha continuato l’opera del Vico collocando anche l’idealismo in ambito trinitario. L’idealismo con Hegel è passato in Russia ed è stato preso a modello per il materialismo russo di Dostoijewskj e Tolstoj. Da Tolstoj è passato nella resistenza passiva di Gandhi. Marx e Nietzche hanno inserito Hegel (e il Vico) nel legalismo ebraico ed asiatico, che prevede la ripetizione degli eventi secondo leggi universali naturali. Nella ripetizione aumenta il potere della legge o norma così come per i Cinesi e i Giapponesi. Ultima conseguenza della liberazione del senso comune di ogni popolo è stato il desiderio dell’indipendenza nazionale per i popoli europei ed asiatici.

8) LA FILOSOFIA TRINITARIA ITALIANA NON TOMISTA: IL VICO E IL ROSMINI

Da La Libertà del 7 marzo 2018

Il grande Antonio Rosmini (Rovereto, 24 marzo 1797 – Stresa, 1º luglio 1855) si manifesta nella teosofia, ossia nell’intreccio tra la filosofia e la teologia, che riscopre la Rivelazione come base indispensabile per la conoscenza.

Già Giambattista Vico (Napoli, 23 giugno 1668 – Napoli, 23 gennaio 1744) nel ‘700 aveva recuperato la trinitarietà dell’uomo, quale immagine divina, rivelata da Gesù Cristo, per sviluppare la scienza della storia e aveva inserito in una costruzione trinitaria il sensismo inglese e il razionalismo francese. Egli aveva ricollocato la filosofia europea del suo tempo nella teologia della Rivelazione. Da Cartesio (La Haye en Touraine, oggi Descartes, 31 marzo 1596 – Stoccolma, 11 febbraio 1650), in avanti infatti sono sorte le filosofie nazionali basate sul senso comune dei popoli. Da allora il grande pensiero italiano non è stato più tomista, perchè ha saputo vedere quanto c’era di originale nelle filosofie nazionali, per ricollocarle in ambito trinitario.

Altrettanto fa il Rosmini con l’idealismo tedesco. Questo movimento, sorto in Germania sul pensiero del Vico, era uscito dalla trinitarietà rivelata perché sviluppato in ambito luterano dove la libertà del Figlio era il valore assoluto capace di scardinare la trinitarietà del pensiero agostiniano-tomista. La grandezza di Rosmini è paragonabile a quella del Vico, per aver di nuovo riportato la filosofia europea nell’ambito della Teologia della Rivelazione. I grandi filosofi italiani moderni sanno ricapitolare i pensieri nazionali in sistemi che li comprendono tutti. Il segreto sta nella capacità di spegnere la sregolatezza delle passioni, di moto accelerato, per farle muovere di moto a velocità costante e poterle collegare tra loro in ambito trinitario, dove da concorrenti diventano complementari. Già il diritto romano aveva saputo farlo.

1) Il Circolo solido: la teosofia

Lo strumento usato da Rosmini per reinserire la filosofia nella teologia in modo reversibile è stato il circolo solido. Esso sviluppa la teosofia, né filosofia e nè teologia e parte dalla Rivelazione per costruire l’ontologia, che è la scienza degli enti. Quest’ultima a sua volta illumina la teologia della Rivelazione con la logica: l’ente astratto della filosofia diventa realtà attraverso la Rivelazione, che non è in contrasto con la logica, perché anch’essa trinitaria. Poi di nuovo l’essere reale ridefinisce l’universale in un circolo solido, ossia solidale in ogni parte. E’ la solidarietà trinitaria di Dio con l’uomo, che abbraccia ogni aspetto della sua vita: le tre forme dell’essere del Rosmini, ideale, reale e morale, si sintetizzano in uno scambio continuo dal particolare all’universale e viceversa. Il filosofo di Rovereto si basa sul pensiero di Sant’Agostino, che usa la fede per illuminare la ragione e la ragione per definire l’uomo trinitario, che non è in contrasto con la logica. Rosmini gli sottomette l’idealismo, così come aveva fatto il Vico con il sensismo inglese e il razionalismo francese, ma conservandone gli aspetti positivi derivati dal loro senso comune.

2) La Rivelazione dice Chi è Dio

Oggi l’etica laica è basata sulla sociologia. Invece Rosmini passa dalle categorie teologiche all’ontologia. Con la filosofia posso affermare che Dio c’è, ma non posso dire Chi è. L’ontologia deduce Dio dall’ente come un astratto. Ma piuttosto che dall’esperienza bisogna assumere le categorie teologiche dalla Rivelazione per attribuire il nome a Dio e all’essere. Essa dà un volto agli enti astratti, che a loro volta permettono di comprendere meglio Dio. Il senso dell’uomo deriva da Dio e il senso di Dio deriva dall’uomo in un rapporto circolare esclusivo. La vera laicità consiste nell’amare e scegliere Dio, perché la filosofia non è limitata dalla Rivelazione, ma completata.

3) Come procede la teosofia trinitaria

L’ideale, il reale e la morale sono forme inferiori della SS. Trinità nell’ordine: Padre, Figlio e Spirito Santo. Gli enti e l’essere hanno come archetipo l’essere perfetto, trinitario. La teosofia ripete l’astrazione divina. L’atto creativo è pensabile in tre fasi: l’astrazione divina, l’immaginazione divina e la sintesi, in cui ogni Persona della Divina Trinità svolge il proprio ruolo. L’astrazione umana è capace d’imitare l’attività immanente a Dio stesso. Il discepolo diventa come il maestro.

4) La Rivelazione dice chi è l’uomo

Il naturale è nel soprannaturale. La grazia perfeziona la norma. L’astrazione teosofica è l’astrazione divina. I filosofi cristiani Federico Sciacca (Giarre 1908-1975) e Jacques Maritain (Parigi 1882- 1973) l’hanno reso esplicito. Rosmini non può essere sottomesso alla filosofia di San Tomaso d’Aquino, ossia alla scolastica. E’ sintetico in modo trinitario. La teosofia non si costruisce dalle altre scienze, come invece ha fatto Cartesio con la matematica per spiegare la teologia, ma parte dalla Rivelazione. Nel cristianesimo c’è il mediatore Cristo che dice di sé e di Dio e del Padre nella Rivelazione. L’umanità è cristocentrica da sempre. Chi ama è da Cristo. Oggi invece la morale oggettiva è negli atteggiamenti sociologici.